【監修】Amebaチョイス記事「市販ヘアカラーおすすめ11選」を解説!失敗しない選び方・染め方のコツも伝授

この度、Ameba様が運営する信頼性の高い商品比較サービス「Amebaチョイス」の記事の監修とコメント提供のご依頼をいただきました!

▼監修させていただいた記事はこちら

市販ヘアカラーおすすめ11選!初心者でも安心な選び方や染め方を徹底解説【2025年最新】

この記事は、セルフカラー(市販ヘアカラー)に挑戦したい初心者の方から、より自分に合ったカラー剤を探している方まで、幅広く役立つ情報が満載です。

今回のブログでは、私が監修者として関わらせていただいたAmebaチョイスの記事のご紹介と、改めて市販ヘアカラーで失敗しないための「プロの視点」からのコツをお伝えしたいと思います。

目次

Amebaチョイスとは?

まず、今回監修させていただいた「Amebaチョイス」について簡単にご紹介します。

Amebaチョイスは、Amebaが「本当に良いモノとの出会いを応援する」をコンセプトに運営している商品比較サービスです。

様々なジャンルの専門家や編集部が、実際に商品を使ったり、成分を分析したりして、独自の基準で評価・ランキングを作成しています。口コミだけでなく、プロの視点や客観的なデータに基づいた情報が得られるので、商品選びで迷ったときに非常に参考になるメディアです。

今回私が関わらせていただいた記事も、市販ヘアカラーの種類から、選び方のポイント、おすすめ商品、そして染め方の手順や注意点まで、非常に丁寧に解説されています。セルフカラーは手軽さが魅力ですが、その分、疑問や不安も多いもの。この記事が、皆さんのセルフカラー体験をより安心で満足度の高いものにする一助となれば幸いです。

【専門家コメント】市販ヘアカラー選びで失敗しないための2つのポイント

Amebaチョイスの記事内でもコメントさせていただきましたが、改めてセルフカラーで大切にしてほしいポイントをお伝えします。

「最近の市販のカラー剤は、色味や明るさもバリエーション豊かで選ぶ楽しさがありますよね。」

本当にその通りで、ドラッグストアに行くと、アッシュ系、ピンク系、グレージュ系…と、まるでサロンのような多様な色味と明るさのカラー剤が並んでいます。見ているだけでもワクワクしますし、「次はどの色にしようかな?」と考えるのは楽しい時間です。

しかし、その手軽さゆえに、初心者さんの失敗で多いのが「ダメージ」と「色のムラ染め」です。せっかくキレイな色にしたくても、髪が傷んでギシギシになったり、根元だけ明るく毛先が暗い、なんてことになったら悲しいですよね。

そこで、市販のカラー剤を選ぶ際に特に意識してほしいポイントは「色味」と「明るさ」の2つです。

失敗しないための最大のコツは、「初めは明るすぎるカラー剤を選ばないこと。」これが非常に重要です。

パッケージのモデルさんの髪色が素敵だからといって、いきなりハイトーン(非常に明るい色)を選ぶのは少し待ってください。なぜなら、「ダメージのリスク」や「ムラになりやすい」こと、「修正が難しいこと」、なんです。

明るすぎるハイトーンで失敗するセルフカラー

ダメージのリスク

明るくする(ブリーチ力が高い)カラー剤ほど、髪への負担は大きくなります。セルフカラーに慣れていないうちから強い薬剤を使うと、予想以上に髪が傷んでしまう可能性があります。

ムラになりやすい

髪質や元の髪色、塗布の仕方によって、色の入り方は均一ではありません。特に明るい色は、少しのムラも目立ちやすくなります。またダメージ毛か、バージン毛かどうかでも変わりますし、ダメージがどのレベルかによっても色のでかた、明るさのでかたが変わります。

修正が難しい

一度明るくしすぎた髪を、セルフで均一に暗く戻すのは至難の業です。美容室で直してもらおうと思っても、均等にするまでに何度も回数を重ねて修正する必要が出ていきます。その分ダメージは進み、金額も上がっていきます。

そのため上記のの注意点を考慮し、素人さんでも失敗しにくいのは「徐々に明るさを上げていくと、頭皮や髪のダメージを避けることができ、ムラ染を避けることができます。」というコメントをしました。

まずは、ご自身の現在の髪色より少し明るい程度、もしくは同程度の明るさから試してみるのがおすすめですよ。

「思ったより暗かったな」と感じた場合、次回はもう少し明るい色を選べば良いのです。段階を踏むことで、髪や頭皮への負担を最小限に抑えながら、理想の明るさに近づけていくことができます。これは、明るさのレベルが上がることで、アルカリの度合いが強くなるため皮膚や頭皮、髪への負担が大きくなります。そのためパッチテストを必ず行ってから、カラーを行なってくださいね^^

徐々に明るさのレベルを上げていくことで、薬剤が合う合わない、ダメージするしない、がわかります。そのため「その上で好きな色味を選ぶと良いでしょう。」というコメントをしました^^

明るさのレベルを決めたら、次にアッシュ系、ブラウン系、ピンク系など、お好みの「色味」を選びます。パッケージの色見本や、ご自身の肌の色(イエベ・ブルベなど)との相性も考慮すると、より似合う色が見つかりやすいでしょう。

「何度か回数を染めていくうちに、染めるコツや自分に似合う色味や明るさがわかってきますよ。」

セルフカラーは経験も大切です。説明書をよく読み、丁寧に塗布することを心がけていれば、回数を重ねるごとに上達します。自分の髪はどのくらいの放置時間で染まりやすいのか、どの部分が染まりにくいのか、といったことも分かってきます。

焦らず、少しずつステップアップしていく気持ちで、セルフカラーを楽しんでみてください。

RIKA

RIKA

【上級編】ファッションと合わせたトータルコーディネート

「上級編としては、季節やトレンドを取り入れたカラーを、ファッションと合わせてトータルで選んでみましょう。」

セルフカラーに慣れてきたら、ぜひ挑戦してほしいのが、ヘアカラーをファッションの一部として捉えることです。

ヘアカラーはファッションの一部

季節感

春夏は軽やかなアッシュベージュやオレンジ系、秋冬は深みのあるショコラブラウンやカシス系など。

トレンド

その年の流行色(例えば、くすみカラー、透明感カラーなど)を取り入れてみる。

ファッション

よく着る服の色やテイストに合わせてヘアカラーを選ぶと、全体の統一感が出て、ぐっとおしゃれな印象になります。

このように、ヘアカラーをトータルビューティーの一部として考えると、セルフカラーはさらに奥深く、楽しいものになりますよ。

RIKA

RIKA

セルフカラーを成功させるための追加アドバイス

Amebaチョイスの記事でも詳しく解説されていますが、私からもいくつか補足アドバイスです。

市販ヘアカラーで初心者の「選び方」「染め方」で失敗しないコツ

市販の毛染めで失敗は絶対に避けたいもの。なぜなら、髪のダメージだけでなく、顔や首、耳の皮膚、頭皮のダメージがあるからです。髪の場合はダメージがひどくても髪をカットすれば新生毛で蘇ることができますが、皮膚や頭皮は一度カラー剤でダメージすると、一生カラーができないほどのアレルギー反応がでる場合もあります。そうならないためには、必ず、「パッチテストをする」「準備をする」「説明書を読む」ことをしてください。(※これはお願いです。)

パッチテストは必ず行う

アレルギー反応は突然起こることもあります。毎回、染める48時間前には必ずパッチテストを行い、安全を確認しましょう。

準備を万端に

ケープや汚れてもいい服、床を保護する新聞紙、ワセリン(生え際に塗布)、手袋、タイマーなど、必要なものを事前にしっかり準備することで、焦らずスムーズに染められます。

説明書を熟読する

カラー剤の種類によって、塗布の順番(根元から?毛先から?)や放置時間が異なります。自己流は失敗のもと。必ず説明書をよく読んでから始めましょう。

髪の状態を見極める

パーマや縮毛矯正をかけたばかりの髪、ひどく傷んでいる髪へのカラーリングは、ダメージを悪化させたり、色がうまく入らなかったりする原因になります。髪のコンディションが良い時に行いましょう。

アフターケアを丁寧に

染めた後の髪はデリケートです。付属のトリートメントや、カラーヘア用のシャンプー・トリートメントを使って、色持ちを良くし、ダメージをケアすることが大切です。

まとめ:正しい知識でセルフカラーをもっと楽しく!

今回は、私が監修・コメント提供させていただいたAmebaチョイスの市販ヘアカラー記事のご紹介と、セルフカラーで失敗しないためのコツをお伝えしました。

市販のヘアカラー剤は進化しており、正しい知識と少しのコツさえ掴めば、誰でも手軽に、そして安全にヘアカラーを楽しむことができます。

この記事やAmebaチョイスの記事を参考に、ぜひご自身にぴったりのカラーを見つけて、セルフカラーに挑戦してみてくださいね。

私もパリコレやヘアショーの現場で培ってきた経験と知識を活かし、これからも皆さんの「キレイになりたい」を応援する情報を発信していきたいと思います!

【プロフィール】

向川 利果

美容専門家 / パリコレ美容師 / 美容トータルプロデューサー / トップブランディングプロデューサー / 美容室サロン専門家 / 講師

パリコレ美容師・世界大会日本代表。パリコレクション、東京コレクションにてナオミ・キャンベル、シンディ・クロフォード、ケイト・モスなど世界的スーパーモデルのヘアメイクを多数担当。国内外でのヘアショー、デモンストレーション開催経験豊富。

美容や美容業界全般を専門とし、美容トレンド、ヘアメイクテクニック(オンライン含む)、美容界の動向分析、美容室経営課題(倒産問題)、業界振興策などについて、解説と実演を交えメディア出演多数。

Webメディア運営、美容に関するトータルビューティープロデュース、美容室・サロン向けのWeb/SNS戦略、集客と生涯顧客化コンサルティング、美容界における生成AI活用講座なども手掛ける。美容専門学校での講演活動も精力的に行い、後進の育成にも力を注いでいる。

RIKAはこう思うよ

市販カラーを楽しもう

RIKA

RIKA

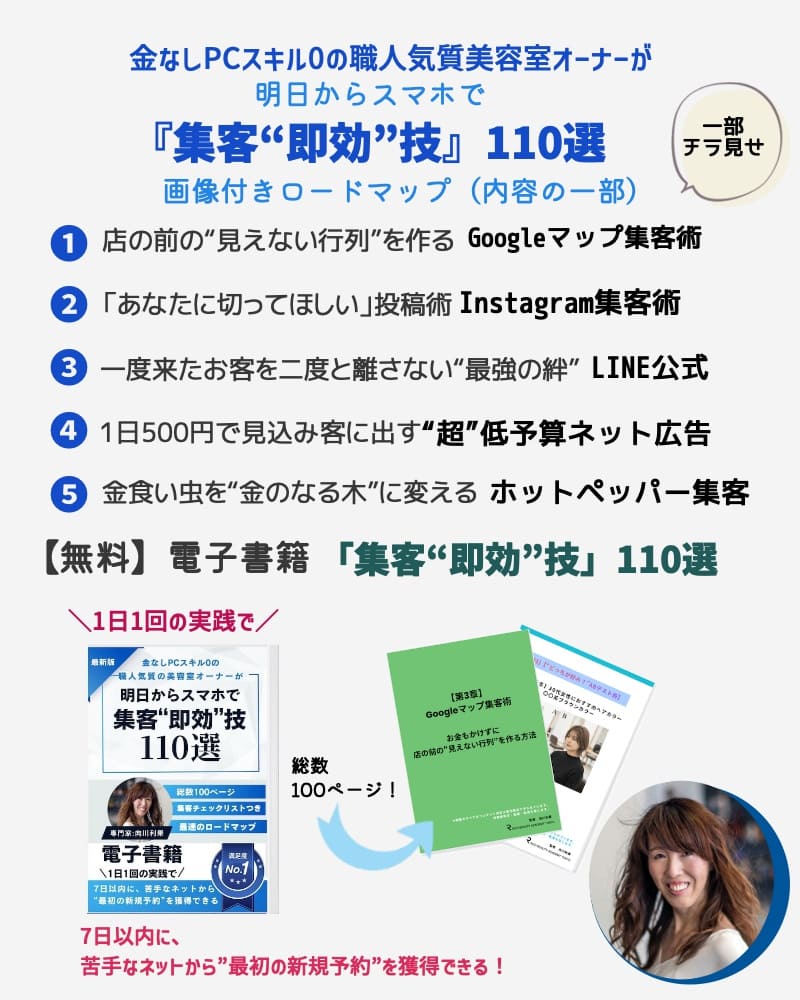

「もう打つ手がない…」

金なしPCスキル0の職人気質の美容室オーナーが

明日からスマホで

『集客“即効”技』110選ロードマップ

電子書籍を \1日1回の実践で/

7日以内に、苦手なネットから“最初の新規予約”を獲得できる!

お急ぎください!無料で配布する期間は、2月2日まで!